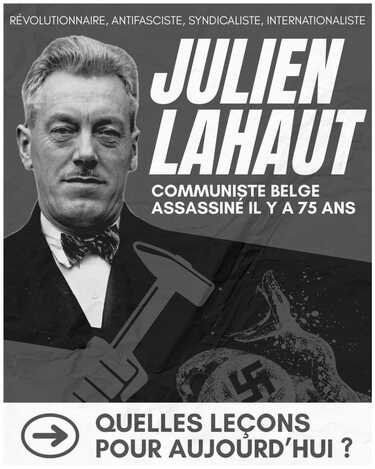

Un ouvrier devenu révolutionnaire internationaliste

Julien Lahaut naît en 1884 à Seraing dans une famille prolétaire, au cœur du bassin sidérurgique liégeois. Comme beaucoup de jeunes prolétaires de l’époque, il entre à l’usine dès l’adolescence : chaudronnier à 14 ans, il forge très tôt sa conscience de classe dans les ateliers métallurgiques où règnent discipline patronale, journées interminables et salaires de misère. En 1905, à seulement 21 ans, il prend l’initiative d’organiser ses camarades et fonde le syndicat métallurgiste « Relève-toi », qui se transformera plus tard en la puissante Centrale des métallurgistes.

En 1913, alors que la Belgique est traversée par un vaste mouvement pour le suffrage universel, Lahaut joue un rôle actif dans les grèves et manifestations qui secouent le pays. La répression est brutale : il est emprisonné quelque temps.

Lorsque éclate la Première Guerre mondiale, Lahaut bénéficie d’une dispense en raison de son emploi industriel, mais il choisit malgré tout de s’engager volontaire. Il rejoint le corps des auto-canons-mitrailleuses belges, une unité d’élite envoyée sur le front russe. Ce passage est déterminant. En traversant Moscou et la Sibérie, Lahaut entre en contact avec des militants bolcheviks et fraternise avec eux. Ce n’est pas un simple épisode exotique : c’est une rencontre avec une révolution en marche. En 1918, il revient en Belgique profondément marqué, convaincu que la cause des bolcheviks est celle de tous les travailleurs.

Cette conviction se traduit rapidement dans son activité. En 1921, Lahaut est à la tête de la grève d’Ougrée-Marihaye, l’un des plus longs et plus durs conflits de l’entre-deux-guerres : neuf mois de lutte acharnée, mobilisant 9 000 ouvriers contre les licenciements et la misère. Face à la détermination ouvrière, le Parti Ouvrier Belge (POB, ancêtre du PS) et la Centrale des métallurgistes, liés au réformisme et à la concertation avec le patronat, choisissent de l’exclure. Plutôt que de se plier, Lahaut fonde les « Chevaliers du travail », organisation qui se veut une centrale révolutionnaire indépendante. Cet épisode marque une rupture durable : Lahaut se place définitivement dans le camp des militants qui refusent la collaboration de classe et cherchent à construire des outils de lutte autonomes pour les travailleurs.

En 1923, il franchit une nouvelle étape en rejoignant le Parti Communiste de Belgique, jeune organisation née dans le sillage de la Révolution russe et de l’Internationale communiste. Très vite, il y occupe une place de dirigeant syndical et politique de premier plan. Son internationalisme n’est pas seulement théorique : il s’exprime dans des campagnes concrètes. Dès les années 1920, il dénonce la guerre coloniale menée par la France au Rif, au Maroc, et affirme la solidarité des ouvriers belges avec les peuples colonisés. Cette position tranche avec la ligne dominante du mouvement ouvrier officiel, largement prisonnier de la logique impérialiste européenne. Pour Lahaut, le combat des travailleurs belges est inséparable du combat des peuples colonisés, et l’internationalisme n’est pas une déclaration abstraite mais une pratique vivante de solidarité.

Mais cette orientation internationaliste cohabite avec une autre dimension, plus problématique. Comme la majorité de la direction du PCB, Lahaut accepte sans contestation la stalinisation du parti et de l’Internationale. Il se plie aux tournants imposés par la bureaucratie et garde le silence sur les procès de Moscou qui liquidèrent physiquement l’opposition de gauche. Cela révèle une limite politique profonde : celle d’un dirigeant ouvrier combatif, sincèrement attaché à la cause communiste, mais prisonnier d’un appareil qui, sous couvert d’orthodoxie, neutralisait l’élan révolutionnaire d’Octobre 1917.

Un antifasciste résolu

Lahaut combat le fascisme dès les années 1920, bien avant qu’il ne devienne une menace de masse en Belgique. Il organise la riposte ouvrière contre les ligues d’extrême droite et milite pour l’unité antifasciste, convaincu que seul le mouvement ouvrier peut briser les nervis de la bourgeoisie. En 1936, lorsque la guerre civile éclate en Espagne, il se mobilise immédiatement en soutien à la République : il organise des convois de vivres, participe à des campagnes de solidarité et accueille des enfants réfugiés en Belgique.

Cette combativité se retrouve en janvier 1941, lorsqu’il affronte publiquement Léon Degrelle lors d’une manifestation rexiste à Bruxelles. Alors que le chef fasciste, auréolé de son soutien à Hitler, défile au milieu de ses partisans, Lahaut le conspue à visage découvert, défiant symboliquement l’occupant et ses collaborateurs belges.

Quelques mois plus tard, en mai 1941, il joue un rôle décisif dans la grève dite des « 100 000 ». Partie des bassins industriels liégeois, cette grève s’étend comme une traînée de poudre à tout le pays et atteint même le nord de la France, mobilisant des dizaines de milliers de travailleurs malgré la terreur nazie. C’est la plus grande grève de l’Europe occupée. Elle bloque la production militaire allemande, à un moment crucial où Hitler prépare l’invasion de l’URSS. Cet acte de résistance ouvrière impressionne le monde entier et démontre que la classe ouvrière belge, par son organisation et son courage, est capable de défier directement le régime nazi. Il se dit qu’Hitler lui-même exigea sa répression, signe de la portée politique et militaire de cette grève.

Arrêté en juin, Lahaut est torturé à la citadelle de Huy avant d’être déporté à Neuengamme. Malgré la faim, les coups et les humiliations, il conserve une attitude combative et de solidarité qui lui vaut d’être surnommé par ses codétenus « l’homme qui avait le soleil dans sa poche ». Transféré ensuite à Mauthausen, l’un des camps les plus meurtriers du système nazi, il échappe de peu à la mort et revient en Belgique en 1945, brisé physiquement mais auréolé d’un immense prestige moral et politique.

Ce retour le distingue cruellement d’autres figures du mouvement ouvrier et révolutionnaire belge qui, elles, ne survécurent pas à la déportation : Abraham Léon, jeune théoricien trotskyste et auteur de La conception matérialiste de la question juive, mourut à Auschwitz en 1944. Léon Lesoil, dirigeant de l’opposition de gauche au stalinisme, périt à Neuengamme en 1942. Là où la gauche révolutionnaire paya de sa vie son engagement, Lahaut en sort affaibli mais vivant, ce qui permit au PCB de le hisser en président symbolique, incarnation de l’héroïsme ouvrier et mémoire vivante de la Résistance. Son exemple forgé dans la lutte inspire encore largement les masses, mais son rôle est réduit à celui d’un drapeau par la ligne stalinienne du parti.

1950 : une crise révolutionnaire étouffée

En 1950, la Belgique est secouée par la Question royale, qui plonge le pays dans une crise politique et sociale d’une ampleur inédite depuis la guerre. Le retour de Léopold III, compromis par son attitude pendant l’Occupation, soulève une vague de colère populaire. Dans tout le pays, les manifestations se multiplient, les grèves éclatent, et la tension monte rapidement. Le 30 juillet, trois manifestants sont tués par la gendarmerie à Grâce-Berleur, près de Liège : ce bain de sang radicalise encore la contestation. Dans les bassins industriels wallons, la colère prend une dimension insurrectionnelle : des comités locaux de grève se reconstituent, des colonnes ouvrières s’organisent, et l’idée d’une marche sur Bruxelles se répand. Tout indique que le régime est ébranlé jusque dans ses fondations : ce n’est pas seulement la question du roi qui est posée, mais celle de la monarchie elle-même, et derrière elle la légitimité de tout l’État capitaliste.

Face à cette mobilisation massive, la bourgeoisie choisit de sauver l’essentiel : pour préserver l’institution monarchique et éviter une explosion sociale incontrôlable, Léopold abdique en faveur de son fils Baudouin. Celui-ci prête serment le 11 août, lors d’une cérémonie sous haute tension. Dans les rangs des communistes, un cri fuse : « Vive la République ! ». Les historiens estiment que ce n’était pas Lahaut lui-même qui l’a lancé, mais il s’y est associé immédiatement. Ce geste, qui traduisait la colère et les aspirations républicaines de milliers d’ouvriers, fut présenté comme une provocation personnelle de Lahaut, qui devint dès lors un bouc émissaire commode.

Une semaine plus tard, le 18 août, deux hommes frappent à sa porte à Seraing. Ils demandent à « parler au camarade Lahaut » et l’abattent froidement d’un Colt 45 sous les yeux de sa femme. Tout indique l’implication du réseau d’André Moyen, une officine anticommuniste financée par de grandes entreprises et couverte par la police judiciaire. Ces entreprises n’étaient pas n’importe lesquelles : elles étaient au cœur des intérêts coloniaux belges au Congo, notamment dans les mines du Haut-Katanga. De là provenaient le cuivre et surtout l’uranium indispensables à l’industrie de guerre occidentale en pleine guerre froide. L’assassinat de Lahaut fut donc autant un crime de classe, éliminer un dirigeant ouvrier qui symbolisait la combativité populaire, qu’un crime d’empire, destiné à protéger les profits coloniaux et l’arrimage de la Belgique au bloc impérialiste.

La nouvelle de sa mort provoque une onde de choc nationale. La FGTB appelle à la grève générale, des cortèges massifs se forment, et ses funérailles rassemblent entre 100 000 et 300 000 personnes, une des plus grandes mobilisations populaires de l’après-guerre. Mais faute d’une orientation révolutionnaire, cette colère se dissipe. Le PCB, prisonnier de sa ligne d’union nationale et incapable de remettre en cause les institutions, se contente de discours indignés.

De la force à l’impuissance

Lahaut fut visé parce qu’il incarnait la combativité ouvrière, l’alliance entre lutte syndicale, antifascisme et internationalisme. Mais il se retrouva isolé non par manque de soutien populaire, mais à cause de l’orientation de son parti.

Après 1945, le PCB disposait d’une force sans précédent. Fort de l’autorité acquise dans la Résistance et du prestige de ses militants emprisonnés, torturés ou exécutés par les nazis, il pouvait compter sur des milliers de cadres ouvriers aguerris et sur une implantation massive dans les bassins industriels. Il contrôlait des sections syndicales et bénéficiait d’une sympathie populaire large, nourrie par les luttes durant l’Occupation. Dans certaines régions, le PCB avait une influence telle qu’il pouvait apparaître comme une alternative réelle au Parti Socialiste.

Mais au lieu de s’appuyer sur ces forces pour impulser une rupture révolutionnaire, la direction choisit une stratégie de collaboration institutionnelle. Dès 1945, le PCB participe au gouvernement d’union nationale, acceptant de siéger aux côtés des partis bourgeois. Son ministre des Travaux publics, Fernand Demany, cautionne même le déploiement de la gendarmerie contre les grèves. Ce choix envoie un signal clair : le parti ne vise pas la prise du pouvoir révolutionnaire par la classe ouvrière, mais son intégration à « l’ordre et la démocratie » pour pouvoir assurer une orientation réformiste.

Dans les années suivantes, cette orientation se confirme. La direction du PCB renonce à prolonger l’expérience des comités de Résistance, qui auraient pu servir de base un double pouvoir. Elle refuse de lier la colère contre la monarchie à la perspective d’une république ouvrière, se contentant de réclamer l’abdication de Léopold III sans remettre en cause l’institution monarchique elle-même. En d’autres termes, là où la crise royale ouvrait une brèche révolutionnaire, le PCB s’efforce de la refermer dans les limites du régime.

Ce faisant, il désarme politiquement et organisationnellement les secteurs combatifs de la classe ouvrière. Les travailleurs, qui avaient montré leur force dans la Résistance et dans les grèves de l’immédiat après-guerre, se retrouvent sans perspective stratégique. Lahaut, malgré son prestige et sa popularité, est cantonné à un rôle de figure morale, neutralisé par une direction stalinienne du PCB dont l’orientation reste résolument tournée vers la conciliation.

Cette orientation a permis à la bourgeoisie de frapper en toute confiance. Elle savait que, malgré la colère populaire, le PCB n’organiserait pas de riposte à la hauteur. L’assassinat de Lahaut, figure la plus respectée du parti, n’a donc pas déclenché d’offensive révolutionnaire mais seulement des motions parlementaires et une grèves sans suite. La responsabilité du stalinisme n’est pas d’avoir directement trahi Lahaut, mais d’avoir construit un cadre stratégique où un tel assassinat pouvait rester impuni et où la combativité ouvrière était systématiquement étouffée.

Julien Lahaut vivant dans les luttes de Belgique

75 ans plus tard, la Belgique reste une puissance impérialiste à part entière. Hier, c’étaient le cuivre et l’uranium du Katanga qui alimentaient l’industrie de guerre occidentale ; aujourd’hui, ce sont les armes produites par FN Herstal (propriété de la Région wallonne), John Cockerill Defense ou Safran Aero Boosters, exportées vers les zones de conflits impérialistes, de l’Ukraine à la Palestine. La Belgique abrite aussi le siège de l’OTAN à Bruxelles et participe directement à ses guerres, du bombardement de la Yougoslavie en 1999 à l’occupation de l’Afghanistan, en passant par la livraison d’armes et de matériel militaire dans les guerres actuelles. Ses banques et ses multinationales, de Solvay à Umicore, continuent d’exploiter les ressources et la main-d’œuvre des pays du Sud global, dans une logique néocoloniale qui prolonge directement le pillage du Congo hier. L’État belge n’a jamais cessé de garantir les profits de « son » capital, en s’alignant sur l’impérialisme européen et américain.

C’est pourquoi honorer Lahaut ne peut se limiter à des commémorations. Son assassinat nous rappelle une vérité dure mais essentielle : sans organisation révolutionnaire, l’héroïsme individuel, aussi grand soit-il, ne suffit pas face à la violence organisée de la bourgeoisie.

Cette leçon résonne particulièrement aujourd’hui. Le PTB, qui occupe désormais la place qu’avait le PCB d’après-guerre, joue un rôle similaire de canalisation institutionnelle. Derrière une rhétorique radicale, sa stratégie reste enfermée dans le parlementarisme et la gestion réformiste. Comme le PCB en 1950, il refuse de mettre en avant une perspective de rupture. Dans les syndicats, il contribue à canaliser la colère vers des journées d’action sans lendemain, freinant toute dynamique de grève générale reconductible. Sur la scène politique, il mise tout sur une hypothétique coalition gouvernementale avec le PS et ECOLO (voir Les Engagés et le CD&V), au moment même où le gouvernement « Arizona » multiplie les attaques contre les travailleurs, où la guerre impérialiste s’étend, et où l’extrême droite relève la tête. Autrement dit, il répète les mêmes impasses stratégiques que celles qui ont laissé Lahaut isolé face aux balles de la bourgeoisie.

En 1950, cette orientation a permis à la bourgeoisie d’éliminer une figure ouvrière de premier plan en toute impunité. En 2025, elle risque de laisser isolés les secteurs combatifs de notre classe face aux offensives patronales, aux guerres impérialistes et à l’extrême droite. C’est pourquoi la mémoire de Lahaut ne peut en aucun cas être confisquée par la nostalgie du stalinisme ou par le folklore de la gauche réformiste. Elle appelle à une refondation révolutionnaire, ancrée dans la lutte des classes et l’internationalisme, capable de lier combat antifasciste, solidarité avec les peuples colonisés et perspective de renversement de l’État bourgeois. Commémorer Lahaut aujourd’hui, c’est reprendre son combat, en construisant une organisation révolutionnaire capable d’en finir avec l’impérialisme belge, la monarchie et le pouvoir des capitalistes.